Für diese Tänzer*innen ist ihre Kunstform Ausdruck der eigenen Identität, egal in welchem Rahmen. Hier zeigen sie uns ihre Choreografie.

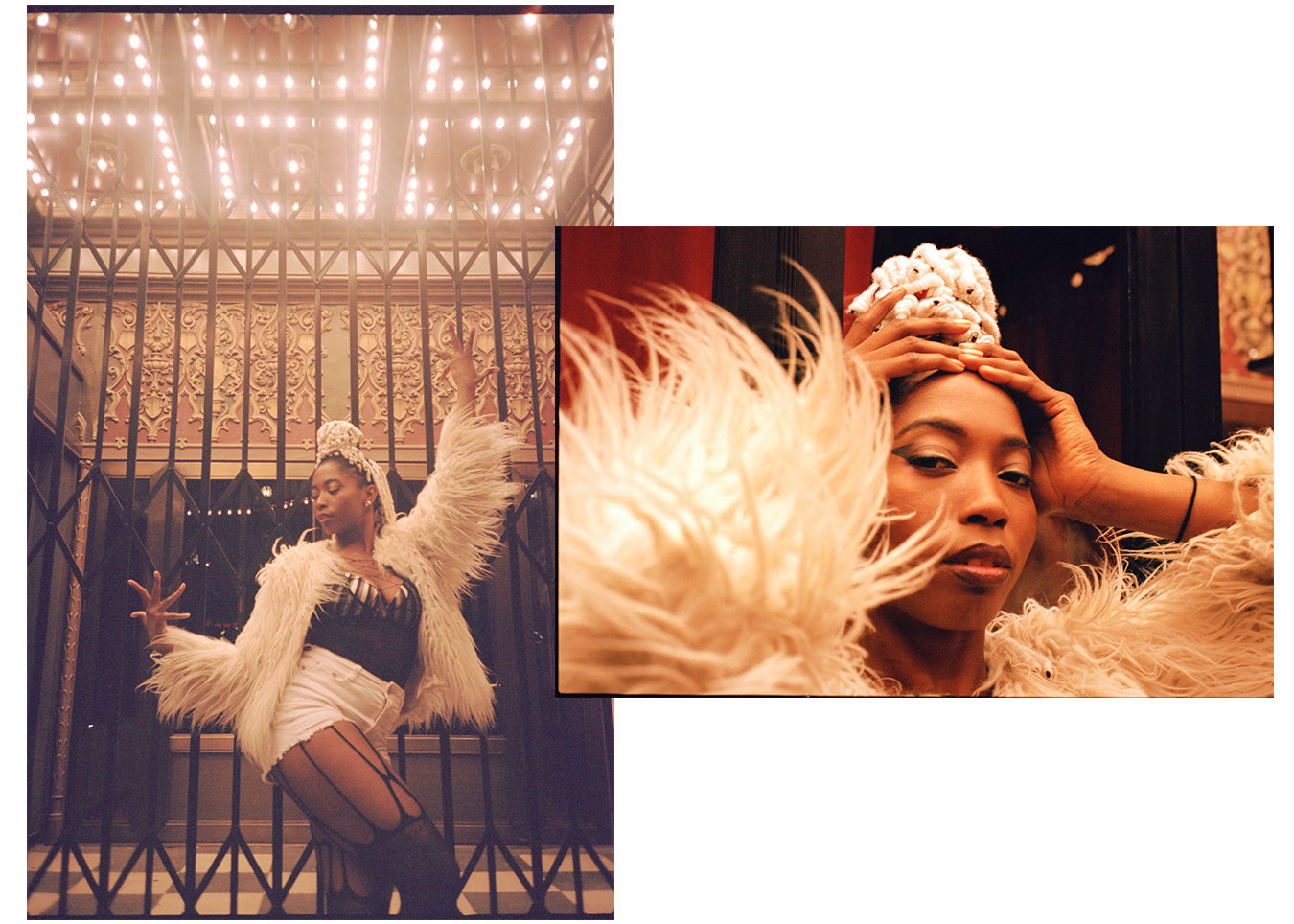

Der Weg zur Freiheit führt von Ballroom-Kultur über Ballett bis auf die Straße. Freiheit kommt in Form von Bewegung, und Bewegung ist überall, jeder Move kann choreographiert werden. Er wird zum Ausdruck dessen, wer man denn eigentlich ist. Ob kleiner, privater Kurs oder große Bühne, Bewegung und Körpersprache können das Bild der eigenen Identität manchmal so viel mehr verstärken als Worte. Sie machen Spaß, sie geben eben Freiheit, und manchmal sind sie auch wieder so frustrierend, dass Aufgeben der einzige Weg scheint. Bewegungen sind das Gespräch ohne Worte, und für queere Kultur ist Tanz eine Stimme, die noch immer nicht genug Gehör findet. Und als wäre das nicht genug, ist Tanzen für Stephanie „Packrat“ Whitfield, Rhys Kosakowski, Robert Jones und K Rizz auch die eigene Kunstform, zum Teil sogar das Zentrum der Karriere. Sie sind Vogueing-Queen in der Ballroom-Community, Ballettänzer auf der großen Bühne, Drag Artist und Event-Producer und Perfomerin auf Club-Bühnen in New York oder Los Angeles. Bei Insta haben sie jeder ein nicht unbeträchtliches Following aufgebaut. Sie sind stolz auf ihre Identität, und es ist genau die Verbindung von Queerness und Tanz, die alle vier hier vereint.

Dieser Beitrag ist zuerst in unserer Ausgabe #044, 2018 erschienen.

Vier Künstler, denen der Tanz mehr Selbstbewusstsein geschenkt hat

Rhys kommt ursprünglich aus Australien und ist in die USA gezogen, um endlich professioneller Ballettänzer zu werden. Heute tritt er in verschiedenen Bühnenproduktionen auf, posiert aber auch für Mode-Kampagnen und lebt augenscheinlich ein Influencer-Life. Robert Jones, ursprünglich aus einer Kleinstadt in Alaska, lebt nun in New York und ist mit seinem Drag-Alter-Ego Ruby Fox ebenso vielseitig aufgestellt. „Make-up-Artist, Performance Artist, Event Producer – und Internet-Troll“ hieß es mal in der Insta-Bio. Sängerin K Rizz hat sich direkt selbst einen ganz neuen Titel gegeben und bezeichnet sich im Musikvideo zu ihrem Song ,If It Ain‘t Foreign It‘s Borin‘ bescheiden als ,Slaysian Motha‘. Einzig Stephanie alias Packrat setzt noch einen drauf: Sie ist die selbsternannte „UnicornQween“. Was das bedeutet? „Einhörner wie ich zielen nicht darauf ab, gesehen zu werden. Sie entscheiden, ob du verdient hast, sie zu sehen“. Damit meint sie nicht nur ihre Queerness, sondern vielmehr ihr unbändiges Ziel, ständig, immer, jederzeit niemand anderes als sie selbst zu sein.

„Jetzt, wo die Kultur mehr kommerzialisiert wird, gibt es einen Unterschied zwischen denen, die die Kämpfe der Queer Community wirklich gekämpft haben und denen, die nur über Tanzkurse oder eine Doku dazu gefunden haben.“

Für alle vier gibt es wohl kaum einen Moment, der so im Einklang mit dem eigenen „Self“ steht wie die Performance. „Tanzen ist für mich wie eine schussartige Ladung aus Freude und Entschlossenheit, egal, um welche Choreographie es geht. Der Ausdruck von Emotionen liegt in jeder Bewegung: Liebe, Verlust, Freude und Trauer“, sagt Ryhs. Stephanie richtet sich nach ihrer Tagesform. Robert wiederum zeigt beim Tanzen viel Selbstbewusstsein, „wenn es sein muss aber auch Aggressionen“. Er unterstreicht damit die Funktion von Tanz nicht nur als Transponder der eigenen Stimmung, sondern auch als Ventil für unterdrückte Gefühle. Robert tanzt, genau wie Stephanie, Vogue oder Vogue Femme, einen Tanzstil, der in der queeren Subkultur von New York City geprägt und im Mainstream durch Dokumentationen wie „Paris Is Burning“ (1990) [und Serien wie „POSE“] oder Madonnas gleichnamigen Hit bekannt wurde: Ausufernde, schnelle Arm-Moves, begleitet von Squats, Hair-Flips, Handgesten und dramatischen Finale – oft in Heels, of course. Dem schließt sich die Ballroom-Kultur an, und damit Orte, an denen sich Communities bis heute powergeladene Dance-Offs und Dress-Up-Wettbewerbe liefern. Stephanie hat auf Teile der neuen Generationen jedoch ein kritisches Auge: „Jetzt, wo die Kultur mehr kommerzialisiert wird, gibt es einen Unterschied zwischen denen, die die Kämpfe der Queer Community wirklich gekämpft haben und denen, die nur über Tanzkurse oder eine Doku dazu gefunden haben. Diese Kultur ist nichts für den Alltag, nicht jeder kann ein Star sein. Klar, du kannst daran arbeiten. Es geht aber nicht darum, reinzupassen, sondern darum, selbst hervorzustechen.“

Das Feeling von Zusammengehörigkeit

Wie so oft bringt die Verwandlung einer bestimmten Szene hin zum Mainstream aber nicht nur im Ballroom Verwässerung und Klischees mit sich. Als Ballettänzer fühlte sich Rhys selbst von Freunden in New York nicht verstanden, also zog er nach L.A., wo das Feeling von Zusammengehörigkeit für ihn noch größer ist. „Männer sollen heutzutage ja immer noch introvertiert und unemotional sein, aber jede Tanzform bringt nun mal Emotionen und Ausdruck hervor. Viele Menschen haben so viel Angst vor der Norm, dass sie sich nicht mal mit Tanz beschäftigen wollen, sondern es lieber in eine Schublade stecken und verteufeln.“ Das größte Klischee? „Nach wie vor: Dass alle Ballettänzer schwul sind. Ich kenne mehr verheiratete Tänzer mit Frau und Kind als schwule.“ Solches Schubladendenken und Klischees passen ohnehin nicht zum Gedanken von Freiheit, der mit dem Tanzen einhergeht. „In der queeren Kultur geht es vor allem darum, sich selbst auf wirklich jede gewünschte Weise präsentieren zu können, egal ob Persönlichkeit oder Erscheinungsbild. Das Gleiche gilt fürs Tanzen: Ich kann meine Fähigkeiten dazu nutzen, jede Emotion, die ich wahrnehme, auszuführen und zu verkörpern“, erklärt Robert. Diese Emotionen beinhalten für ihn auch gesellschaftliche Ausgrenzung. „Im Bezug auf Vogue drücke ich beim Tanzen unter anderem kulturelle Unterdrückung und Marginalisierung aus, weil es ja auf Gruppen queerer People of Color zurückgeht“. Auf der positiven Seite fühlt Robert bei der Performance aber „Erfolg, Freude, Selbstsicherheit – und Beharrlichkeit“. Und gerade weil auch innerhalb der queeren Community noch immer Unstimmigkeiten herrschen, zahlen sich eine Eigenschaften wie Beharrlichkeit hier im Bezug besonders aus.

Tanz prägt auch Lifestyles, Terminologien und sogar Memes

Die Kultur rund um Tanz und seine Unterkategorien beschränkt sich längst nicht nur auf reine Bewegungen, sondern hat Lifestyles, Terminologien, ja sogar Memes geprägt. Vogue Femme wurde vor allem von queeren Mitgliedern der Latinx- und BPoC-Communities geprägt. Und dennoch kann Stephanie in Teilen darüber hinwegsehen, wenn Weiße (oft Schwule) sich zum Beispiel daran bedienen. „Ich will einfach nur, dass mehr Menschen Recherche betreiben und respektieren, woher die Kultur eigentlich kommt und nicht so tun, als hätten sie etwas erfunden. Zwar gehören niemandem realistisch gesehen irgendwelche Worte oder Ausdrücke, aber es wäre ja komisch, wenn Russen sagen würden, sie hätten afrikanischen Tanz erfunden.“ Robert teilt diese Meinung und findet noch klarere Worte: „Solange auf PoC wegen ihrer Kultur herabgeschaut wird, sollte die moderne, weiße Queer-Szene auch aufhören, diese zu adaptieren“. Rhys setzt diesen Gedanken längst in die Tat um. „Ich versuche, nie Teil so einer Adaption zu sein, egal wie „witzig“ oder „cool“ es rüberkommen mag. Ich habe den Schmerz, den dieses Verhalten People of Color in meinem Umfeld zufügt, aktiv miterlebt. Ich wünschte, mehr schwule, weiße Männer wie ich hätten ein aktiveres politisches Verständnis dafür, was für einen Schaden die dominierende Gesellschaft marginalisierten Gruppen zufügt, aber leider haben wir als Weiße noch immer ein zu großes Privileg.”

„Ich werde nie vergessen, worin meine Wurzeln liegen: Gogo-Tanzen bei Underground-Raves, Slaying auf dreckigen Bar-Böden, selbst bezahlen, um die auf die Bühne zu kommen. Nicht für den Fame, sondern aus Liebe zur Kunst.“

Wie die eigene Geschichte die Performance beeinflusst

Dass der eigene kulturelle Background für die Performance wichtig sein kann, weiß auch K Rizz und beruft sich in ihrer Kunst immer wieder auf ihre philippinische Herkunft. Stichwort „slaysian“. Slaying ist ihre Devise, schon von Anfang an. Unter einem Instagram-Video, auf dem sie sich zu einem Dance-Song im Fetisch-Outfit auf dem Boden räkelt, schreibt sie: „Ich werde nie vergessen, worin meine Wurzeln liegen: Gogo-Tanzen bei Underground-Raves, Slaying auf dreckigen Bar-Böden, selbst bezahlen, um die auf die Bühne zu kommen. Nicht für den Fame, sondern aus Liebe zur Kunst. Was ihr also in diesem Moment für ,vulgär‘ haltet, ist eigentlich die Geburtsstätte eines Kunst-Stars aus NYC“. Und in diesem Insta-Video, inmitten von rotem Leuchtstäben und schimmerndem Disco-Licht symbolisiert K mit ihren spontanen, aber geübten Moves ihre eigene Freiheit. Passt, denn im Endeffekt ziehen alle vier Künstler die freie Performance dann doch der klassischen Choreographie vor. Movements aisde, der Weg zur Freiheit führt von Ballroom bis Ballet bis auf die Straße. Das Lebensmotto lautet: Freestyle.

Die richtigen Vouging-Sounds für Zuhause find ihr hier: